por Álvaro Bretal, Agustín Durruty y Milagros Porta

tomado de Revista Taipei

1. El cine en democracia

No siempre los ciclos políticos determinan la periodización de los ciclos artísticos o culturales; en lo que refiere a la irrupción de la dictadura y a la vuelta de la democracia, sin embargo, esa determinación es insoslayable. La clausura del ciclo del cine moderno, iniciado en Argentina por la Generación del 60, suele situarse no aleatoriamente en 1976. No es difícil corroborar la interrupción del cine de corte autoral al consultar las bases de datos de los films producidos en aquellos años: del panorama de ebullición artística de la primera mitad de los setenta —no solo propiciado por la primavera camporista sino, antes, por la resistencia a la “Revolución Argentina”— a un panorama semidesértico en el último tramo de la década. Por su parte, la década del ochenta, entre el “deshielo” de la dictadura y la restitución democrática, estuvo marcada por la necesidad de poner en imágenes tanto el pasado inmediato como el presente.

No obstante, y aunque casi subrepticios, en este período afectado por fuertes puntos de inflexión pueden encontrarse ciertos lazos de continuidad, notorios cuando se advierte, por ejemplo, el caso del cine denominado por Ana Laura Lusnich hermético-metafórico, que encuentra su apogeo en los años de la dictadura y continúa en los primeros tiempos de la posdictadura; paradigmáticamente, lo encontramos en la trilogía de Adolfo Aristarain conformada por La parte del león (1978), Tiempo de revancha (1981) y Últimos días de la víctima (1982). Aquello que no podía ser dicho se manifiesta de manera críptica, elusiva: la conspiración de los ciegos en El poder de las tinieblas (Mario Sabato, 1979), la plaga mortal y el clima represivo en Los miedos (Alejandro Doria, 1980), la reclusión en El hombre del subsuelo (Nicolás Sarquís, 1981), las relaciones familiares opresivas en Los enemigos (Eduardo Calcagno, 1983). Las metáforas en torno a la salud y la enfermedad, la agonía y la convalecencia, se volvieron un recurso recurrente, ya sea como vehículo de alusión directa a los conflictos de la época, como en Pubis angelical (Raúl de la Torre, 1982), o de un modo más general y parcial, como en Darse cuenta (Doria, 1984).

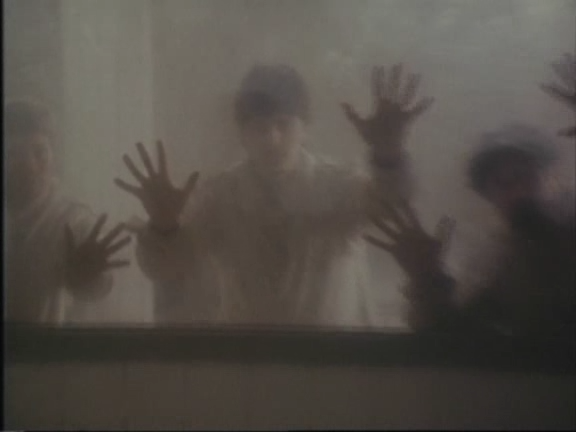

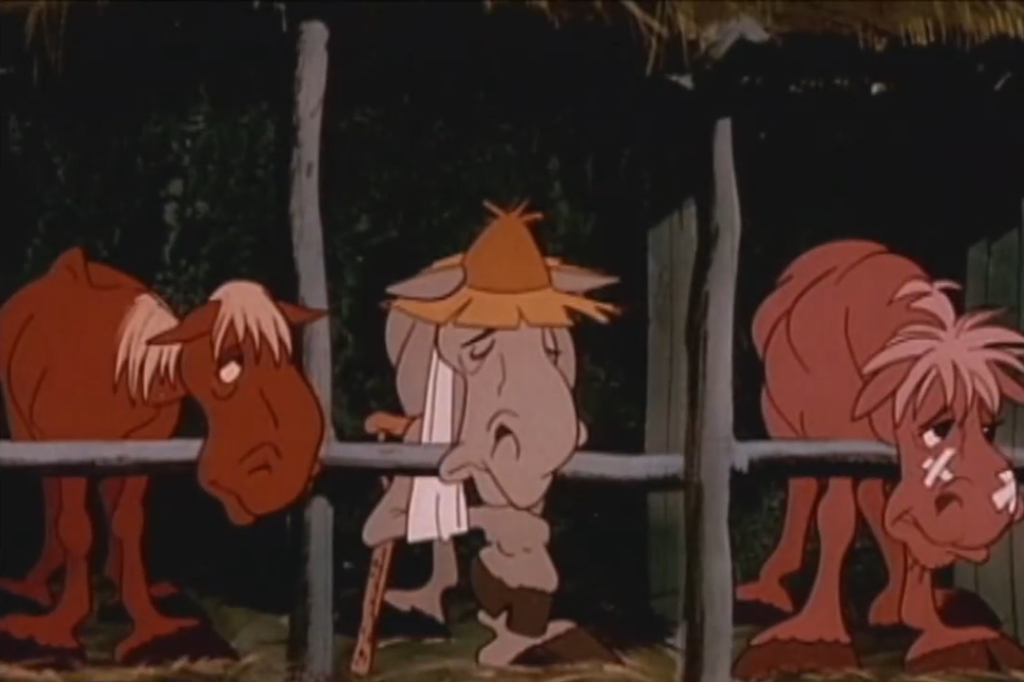

En paralelo se encuentra la emergencia —en ambos sentidos— de plasmar la historia en la pantalla sin rodeos, con La historia oficial (Luis Puenzo, 1985) y La noche de los lápices (Héctor Olivera, 1986) entre las más emblemáticas, pero acompañadas por toda una serie de películas ambientadas durante la dictadura o en el período inmediatamente posterior, a menudo abocadas al tema del exilio y el regreso. El recurso del género se hibridaba de distintos modos en los abordajes del pasado reciente, desde los códigos del cine de explotación de En retirada (Juan Carlos Desanzo, 1984) y su registro de la “mano de obra desocupada” al coqueteo con el thriller de Hay unos tipos abajo (Rafael Filippelli y Emilio Alfaro, 1985), que retrataba el clima de paranoia durante el Mundial de Fútbol de 1978. El cine fantástico o no-realista —antes de la configuración de un neorrealismo como punta de lanza de la renovación que se terminaría de constituir entre mediados y finales de los años noventa— se plasmaba en la ciudad futurística desolada de Lo que vendrá (Gustavo Mosquera R., 1988) y, más tarde, en las desapariciones producidas por los trucos de magia en El acto en cuestión (Alejandro Agresti, 1993). El cortometraje Ford Falcon, buen estado (José González Asturias, 1987) recurría a lo sobrenatural para indagar en la dilatación inconsciente del terror sufrido y reprimido. En Las veredas de Saturno (Hugo Santiago, 1986) —segunda parte de la trilogía iniciada con Invasión (1969)—, las alusiones contextuales se volvían más literales: la ciudad mítica Aquilea no se encontraba ya asediada por misteriosos invasores, sino a las puertas de un golpe de Estado. Las resonancias alegóricas alcanzaban incluso al cine de animación infantil, en la película Ico, el caballito valiente (1987) de Manuel García Ferré. Por su parte, el cine experimental, producido de manera marginal en espacios alternativos tanto al cine comercial como al autoral o “artístico” —y cuya producción, a diferencia del cine militante o del underground, no fue interrumpida por la dictadura— también resultó permeado por estas temáticas, como se ve en la narración del cautiverio de un preso político cargada de homoerotismo y de una fuerte experimentación con las texturas de la imagen en Habeas Corpus (Jorge Acha, 1986).

Es en el campo del cine documental, sin embargo, donde se encuentra de manera más nítida el impacto de las convulsiones políticas de aquellos años. Si la década del sesenta había supuesto la transfiguración del cine de denuncia social en el cine militante revolucionario, el paso de los setenta a los ochenta implicaba la vuelta al documental de denuncia, esta vez enfocado en los crímenes de la dictadura; una transición articulada, como explica el investigador Javier Campo en su libro Revolución y democracia, en el cine producido en el exilio. Uno de esos eslabones puede encontrarse en el reclamo de vigencia de los derechos humanos para los “prisioneros de guerra” por parte de Mario Firmenich en Resistir (Jorge Cedrón, 1978). Documentales como Esta voz… entre muchas (Humberto Ríos, 1979) y Todo es ausencia (Rodolfo Kuhn, 1984) indican la primacía de un juicio ya no político sino moral. Las dos partes de La República perdida (Miguel Pérez, 1983 y 1986) terminan de institucionalizar ese giro que consolida la restitución democrática, en el que también pueden encontrarse fisuras: un film apenas visto en su momento y hoy reivindicado, Juan, como si nada hubiera sucedido (1987), del documentalista Carlos Echeverría, ponía el ojo en los claroscuros de la vuelta a la democracia, en los lazos de continuidad con la dictadura y en las leyes de impunidad.

Si las críticas al cine de los ochenta (su acartonamiento, su carácter sentencioso) encontraron cierto consenso, más tarde, en el terreno estético, las objeciones que despertaría la instauración de un nuevo paradigma a partir de los noventa tendrían que ver, en gran medida, con lo representacional.

2. La democracia en el cine

Una idea instalada en el imaginario cinematográfico argentino es que la década de los noventa funcionó como una bisagra: por un lado, las metáforas y alegorías que habían marcado los ochenta y se arrastraron, como pudieron, hasta los primeros años de la década siguiente, tan escuetos que apenas pueden nombrarse cinco o seis películas de valía; por el otro, la bocanada de aire fresco que significó ese grupo variado e inconexo de películas catalogadas como Nuevo Cine Argentino. Por supuesto, la realidad es más ambivalente. Entre los días pre y post NCA existen solapamientos y tensiones que los defensores —y publicistas— de la idea del quiebre generacional rotundo no suelen reconocer. En líneas generales, sin embargo, aquellos jóvenes directores, surgidos todos de carreras universitarias públicas o privadas, con poca o nula conexión con la industria en decadencia, hacían un esfuerzo por demostrar que tenían los pies en la tierra. Si en el cine inmediatamente posterior a 1983 se palpaba la necesidad de defender y proteger la recién recuperada democracia, con plena consciencia de su fragilidad, en la segunda mitad de los noventa primó un interés por retratar la grave crisis social y económica de una democracia fortalecida.

Buenos Aires viceversa (1996) fue leída en su momento como una película capaz de salvar las distancias generacionales. Su director no era un joven de veintipocos, pero tampoco uno de los cineastas de la “vieja escuela” que los NCA calificaban con bastante injusticia como dinosaurios. Torturadores perpetrando atrocidades en plena democracia, movilizaciones populares, niños sin hogar, gatillo fácil: en la película de Alejandro Agresti la memoria fresca del Proceso convive con los conflictos emergentes del desguace menemista. Pero Agresti no estaba solo. Fueron muchas las películas encargadas de hurgar en la herida de años democráticos ásperos, que no solo no le encontraban solución a los desmanes socioeconómicos de la dictadura, sino que directamente los profundizaban; desde ficciones icónicas del NCA como Pizza, birra, faso (Israel Adrián Caetano y Bruno Stagnaro, 1997), Mundo grúa (Pablo Trapero, 1998), Bolivia (Caetano, 2001) o las colecciones de cortometrajes Historias breves (1995) y Mala época (1998) hasta documentales como Dársena Sur (Pablo Reyero, 1997), Los chicos y la calle (Echeverría, 2002) o Matanza (Batlle, Delgado, Menéndez, Penelas, 2002). Incluso el malogrado cine mainstream, mediante un esperable abordaje explotativo, se hacía eco de las violencias contemporáneas: tanto en La venganza (Desanzo, 1999) como en El Polaquito (Desanzo, 2001) las fuerzas policiales reprimen y abusan de su poder, y el malestar socioeconómico —corrupción, estafas empresariales, infancias callejeras— es parte de la vida cotidiana de los personajes; en Luna de Avellaneda (Juan José Campanella, 2004) una asamblea de vecinos intenta salvar a un club barrial al borde de la quiebra.

A comienzos del siglo XXI ocurrió un movimiento particular, aunque no necesariamente sorprendente: en pleno auge del NCA, con un creciente reconocimiento —y oportunidades de financiamiento— internacional y una insólita diversificación estética, el cine argentino se fue distanciando más y más de los dramas de lo social, de la memoria política, de la pregunta por la idiosincrasia nacional. Irrumpió una juventud que había atravesado todas sus crisis en democracia —el recuerdo lejano de la hiperinflación, el neoliberalismo salvaje de los noventa, el estallido del 2001—, pendulando entre la incertidumbre laboral y el olvido dionisíaco. En ese universo conviven Vagón fumador (Verónica Chen, 2001), Solo por hoy (Ariel Rotter, 2001), Hoy y mañana (Alejandro Chomski, 2003), Buena Vida Delivery (Leonardo Di Cesare, 2004) y Ronda nocturna (Edgardo Cozarinsky, 2005). Por otra parte, la reclusión sin dictadura; personajes opacos y abúlicos, zombies que deambulaban por las pantallas sin nada concreto que los amordazara. Si en Hay unos tipos abajo o Los enemigos las fuerzas opresivas, concretas o metafóricas, eran siempre tangibles, en películas como Nadar solo (Ezequiel Acuña, 2003), Extraño (Santiago Loza, 2003), Nacido y criado (Trapero, 2006), El custodio (Rodrigo Moreno, 2006) o El otro (Rotter, 2007) el agujero era puramente interior. Una militancia de la invisibilidad; la existencia tenue como forma del corrimiento de la vida política.

En este punto conviene explicitar algo que circula por estos párrafos como un espíritu, esperando ser nombrado. Desde los ochenta en adelante, la última dictadura militar fue una clave de lectura recurrente del cine argentino, casi un lugar común. ¿Pero qué decir de la democracia? ¿Cómo tematizarla, cómo ponerla en juego dramáticamente? ¿Qué sería exactamente un cine sobre la democracia? El documental fue un terreno fértil para cuestionar, en tiempo presente, los mecanismos de la política democrática y los problemas y límites que suelen ser inherentes a ella: Memoria del saqueo (Solanas, 2004), La dignidad de los nadies (Solanas, 2005), Opus (Mariano Donoso, 2005), Espejo para cuando me pruebe el smoking (Alejandro Fernández Mouján, 2005), La crisis causó 2 nuevas muertes (Patricio Escobar y Damián Finvarb, 2006), Después de Sarmiento (Francisco Márquez, 2014), Cuerpo de letra (Julián d’Angiolillo, 2015), La hora del lobo (Natalia Ferreyra, 2015), Pibe chorro (Andrea Testa, 2016) y El Nacional (Alejandro Hartmann, 2022) son ejemplos posibles; algunos más cercanos a la exploración de dinámicas sociales, otros a la denuncia abierta. Pero la democracia no solo está presente en el activismo, las movilizaciones populares y las aulas. Tal vez pueda recortarse un cuerpo de películas que proponen el diálogo y la comprensión como base para la resolución de conflictos. Contra la crispación y la otredad demonizada que en la última década y media tuvo en El hombre de al lado (Mariano Cohn y Gastón Duprat, 2009), Relatos salvajes (Damián Szifrón, 2014), Animal (Armando Bo, 2018), 4×4 (Cohn, 2019) y Marea alta (Chen, 2020) algunos de sus exponentes más obvios, películas intimistas y vitales como Francia (Caetano, 2009), Ciencias naturales (Matías Lucchesi, 2014), Las calles (María Aparicio, 2016), Los globos (Mariano González, 2016) o Rosita (Chen, 2018) sugieren que no todo es distancia: la comunicación es un horizonte deseable; el prójimo, un territorio a descubrir.

3. El cine y la democracia

Además del intento de entender algunas derivas del cine hecho en democracia y los modos en los que la democracia se expresa en el cine argentino, es indispensable evaluar, durante los últimos cuarenta años, el impacto de las políticas gubernamentales en la efectiva realización, distribución y exhibición del cine argentino. El gobierno de Raúl Alfonsín mantuvo intacta la Ley 17.741, que desde el año 1957 dejaba en manos del Instituto Nacional de Cinematografía (INC) la regulación del cine industrial, y sancionó la Ley 23.052 para darle fin a la prohibición de películas que había sido insignia de la censura sostenida en los años de dictadura cívico-militar por el Ente de Calificación Cinematográfica. Pero el relativo auge del cine nacional durante los primeros años de vuelta a la democracia no fue suficiente para sortear los años de crisis económica, donde la política de fomento del INC se quedó corta por la caída del ingreso de taquilla.

El sistema económico neoliberal impuesto por la dictadura dejó una huella que sigue presente en la sociedad argentina; en pocos períodos se hizo tan explícita como en los años noventa. Carlos Menem no solo mantuvo la Ley de Radiodifusión de Videla, sino que también introdujo cambios que favorecieron la concentración de medios en grandes grupos económicos. Entre la falta de fondos y el desinterés del público, la producción descendía. Tuvo que llegar el año 1994 para que una reforma en la Ley de Cine presionada por la movilización del sector reemplazara el INC por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), adaptando los modos de recaudación a los cambios tecnológicos y reconociendo formas alternativas de circulación del material audiovisual.

Ya en la primera década del siglo XXI, la activa intervención estatal de los mandatos kirchneristas y la regulación de la cuota de pantalla y la media de continuidad resultó en un aumento de la productividad cinematográfica local, aunque la competencia con los tanques extranjeros no dejó de ser desleal. En los últimos años los problemas de un mandato macrista signado por irregularidades en la gestión, una política de ajuste al sector y un Plan de Fomento diseñado para favorecer a las grandes productoras no obtuvo mayores respuestas por parte del oficialismo: el desfinanciamiento del Fondo de Fomento con el que el INCAA subsidia la producción es tan sostenido como acuciante.

Hoy, dos reclamos fundamentales no terminan de protagonizar como deberían la discusión en el campo del cine: la puesta en marcha de una Cinemateca Nacional que preserve, restaure y difunda las películas todavía conservadas de nuestro acervo en ruinas; y el impuesto del 10% a las plataformas de streaming, necesario en un contexto donde el INCAA —un ente autárquico que se financia sin asistencia del Estado con el impuesto del 10% sobre el precio de las entradas de cine, el 10% del precio de venta de “videogramas grabados” (¿pero quién alquila un DVD para mirar una película hoy?) y el 25% de la recaudación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)— está cada vez más desfinanciado. Si bien ambas medidas atraviesan distintas instancias de desarrollo, que se sigan trabando en intrincados pasadizos burocráticos en un momento donde nada nos asegura que el próximo gobierno en ejercicio va a interesarse en efectivizarlas (y con la sospecha de que más bien las podría cajonear) resulta inaceptable.

“Lo vamos a cerrar”, amenazó en relación al INCAA Javier Milei en una entrevista televisiva. Damos dos pasos, retrocedemos mil. Hay que decirlo con todas las letras: la posibilidad de un cine nacional democrático, en términos de una diversidad productiva, temática y formal donde desde las producciones de factura industrial hasta las expresiones más marginales del cine independiente puedan encontrar rendijas para hacerse ver (tal vez precarias, pero no por eso menos dignas), está bajo amenaza. Como si estuviéramos enfrente de una maquinaria sólida pero defectuosa, articulada por los mecanismos de los distintos discursos reaccionarios, ahora nos toca la tarea del desarme. Hay que formarse para identificar las pérdidas en esa enorme maquinaria discursiva y volver a decirlo todo de nuevo otra vez: que el INCAA no se financia con el plato de comida de nadie, que la vitalidad del cine argentino es innegable, que año tras año nuestras películas recorren el mundo, que la imagen cinematográfica en su diferencia ontológica no perdió un gramo de su fuerza y que sigue interpelando, a pesar de todo, el presente.